La previsible evolución del jaguar sudamericano

escribe Luis Casado – diciembre 2015

Antes del dilema de Hamlet, Ser o no ser, nos enfrentamos a la simple posibilidad de nacer. Si a primera vista no lo parece, el hecho constituye sin embargo un dato económico de fondo, muy lejos de las peripecias de las tasas de interés, del precio del cobre, del yo-yo del dólar o las siempre optimistas declaraciones del ministro de Hacienda.

Curiosamente, los economistas, que dedican lo mejor de su tiempo a practicar el oficio de Yolanda Sultana haciendo previsiones sin sentido, omiten referirse a la natalidad como si se tratase de una constante secundaria. Los numerosos estudios que justifican un pseudo premio Nobel de economía[1], cuando no se ocupan de la teoría de los juegos, suelen centrarse en la casuística, como si la acumulación de ejemplos específicos pudiese izarse, inducción mediante, a la envergadura de una ley general.

Emmanuel Todd, conocido demógrafo, historiador y sociólogo francés, se hizo famoso en el ámbito planetario cuando apenas cumplía 25 años de edad, en el año 1976, al predecir la eventual desaparición de la Unión Soviética apoyado en algunos indicadores demográficos. Su obra La caída final: Ensayo sobre la descomposición de la esfera soviética[2], expone, entre otros, datos relativos a las tasas de natalidad[3] y de mortalidad infantil, o aún a los saldos migratorios.

Para Todd, los datos antropológicos y demográficos determinan tendencias de fondo que se manifiestan en el largo plazo, relativamente inmunes a las políticas monetarias, presupuestarias y/o tributarias, herramientas privilegiadas de quienes mangonean en la economía. Lo que no significa que no las influencien, como queda en evidencia en la Alemania actual.

Alemania constata una caída significativa de su tasa de natalidad. Su bajo nivel de desempleo no es el producto de una economía cuyas tasas de crecimiento disminuyen desde hace décadas, ni reposan sólo en un buen sistema educativo, sino que son simplemente – como afirma Emmanuel Todd – la consecuencia de una relativa ausencia de jóvenes. “Osemos decirlo – escribe – quién no existe no puede estar desempleado[4].”

Un ejemplo europeo

La contradicción fundamental entre los intereses económicos de Francia y Alemania, las dos primeras potencias económicas de Europa, reside mayormente en la divergencia de sus tasas de natalidad y sus índices de fecundidad[5]. La menor tasa de desempleo en Alemania (6% contra 10% en Francia) se explica – entre otros – por el recurso, en Alemania, a la eliminación de 1 millón y medio de parados[6] de las estadísticas y a un mayor número de nacimientos en Francia.

En pocos años la población francesa habrá superado a la población alemana, con todas las consecuencias que eso traerá consigo. La divergencia de intereses económicos no hará sino profundizarse, y con ella las tensiones en el seno de la Unión Europea.

Si a lo que precede le agregamos el fenómeno del envejecimiento de la población alemana, las divergencias no hacen sino aumentar.

Las trayectorias divergentes de Alemania y Francia tendrán consecuencias mayores y diferenciadas en la inversión social (lo que nuestros economistas llaman el “gasto social”), el mercado del trabajo, la capacidad productiva y la sostenibilidad de la deuda pública, o sea de la capacidad de inversión pública que también puede expresarse como la capacidad de recaudación tributaria.

Por consiguiente, no existe una política pública que satisfaga las exigencias de dos economías y dos poblaciones sustancialmente diferentes, contrariamente a lo preconizado hasta ahora por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.

Si tal contradicción salta a la vista en este caso, debiese a su vez ser evidente en las políticas propiciadas por el FMI, que le sugiere a todos los países exactamente los mismos remedios independientemente de la innegable diversidad de sus realidades culturales, demográficas, antropológicas y económicas[7].

A la luz de lo que precede, conviene darle una mirada a la evolución de la economía chilena, así como a algunos índices generalmente despreciados u ocultados, cuando no derechamente manipulados.

Chile: la precuela

A lo largo del último siglo América Latina ha conocido cambios fundamentales en el ámbito demográfico. Tales cambios provocaron análisis, declaraciones, decisiones y políticas cuya incoherencia se explica sólo por la coherencia de sus promotores.

Detrás de objetivos declarados que persiguen un día el aumento de la población, y al otro el control de la natalidad, suelen esconderse los mismos intereses económicos y políticos orientados a concentrar la riqueza producida en las manos de un puñado de privilegiados.

En el verano europeo del año 1981 redacté en Madrid una Memoria que debía completar las secuencias pedagógicas que me permitieron obtener un diploma de ingeniero de Estado en Francia[8].

Allí le consagré algunas páginas a la evolución demográfica de Latinoamérica y a los profundos cambios constatados en el curso de las décadas precedentes:

“Primero, un crecimiento demográfico muy rápido: los 100 millones de latinoamericanos de 1930 son 370 millones en el año 1980 y serán 600 millones a fines del siglo[9].

Las cifras hablan por sí mismas: a principios de siglo la tasa de natalidad promedio en América Latina giraba en torno a 45/1000 por año, y el de la mortalidad entre 30 y 35 por mil.

En 1970 la tasa de mortalidad había bajado a 9 por mil, y la tasa de natalidad permanecía en alrededor de 38/1000.

Este tan rápido proceso de crecimiento demográfico trajo consigo un notable rejuvenecimiento de la población: en 1970 la población de más de 65 años de edad era inferior al 5% de la población total, y aquella comprendida entre 0 y 14 años[10] alcanzaba el 42%.

En 1975 esas cifras eran respectivamente 3% para la población de más de 65 años, y 45% para la población entre 0 y 14 años de edad.”

El vigoroso aumento de la población de nuestros países generó algunas teorías tan descabelladas que hoy harían reír si no fuese porque sus consecuencias en las políticas impulsadas por los EEUU, y aplicadas por gobiernos dóciles, fueron dramáticas.

El presidente Lyndon Johnson, que sucedió a John Fitzgerald Kennedy a su asesinato en Dallas (1963), declaró:

“Cinco dólares invertidos contra el crecimiento de la población son más eficaces que cien dólares invertidos en el crecimiento económico”[11].

Era la época bendita del célebre programa “Alianza para el Progreso” (1961-1970) lanzado por John Kennedy para hacerle frente a los efectos subversivos generados en América Latina por la Revolución Cubana que llevó a Fidel Castro al poder en el año 1959.

Ese programa estimulaba las políticas públicas de control de la natalidad y de planificación familiar que en Chile se implementaron en la presidencia de… Eduardo Frei Montalva.

El empleo de la píldora anticonceptiva y de los dispositivos intrauterinos se masificaron en esos años[12], gracias a quienes hoy en día se oponen a legislar sobre el aborto.

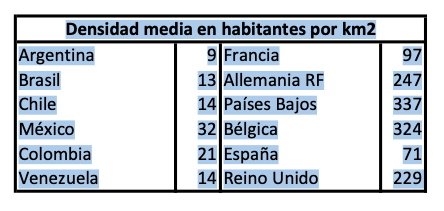

Sin embargo, la población de los países latinoamericanos – y de Chile en particular – era particularmente baja, como muestra el cuadro siguiente[13]:

Es muy probable que la democracia cristiana chilena estuviese influenciada por el economista Robert McNamara, a la sazón presidente del Banco Mundial – y que había sido presidente de FORD y Secretario de Defensa de los EEUU durante la guerra de Vietnam – quién estimaba que la explosión demográfica era el principal obstáculo para el progreso de América Latina al tiempo que anunciaba que el Banco Mundial le daría prioridad, en sus créditos, a los países que aplicasen planes de control de la natalidad.

Así, algunos tecnócratas ya nacidos elucubraban teorías sobre las ventajas de no nacer, y pensaban que los problemas de América Latina podían resolverse eliminando a los latinoamericanos[14].

La natalidad en Chile

A priori cualquiera pudiese pensar que el buen éxito de la marcha de un país se mide en una vigorosa tasa de natalidad. Las cosas van bien, ergo, la confianza en un avenir radiante debiese producir familias numerosas y estables, la población debiese crecer con tanto más dinamismo cuanto que no hay razones de inquietarse con relación a detallitos como la vivienda, la salud, la educación, la previsión, el trabajo y los salarios, para mencionar sólo algunos.

Una nota, del Dr. Enrique Donoso Siña, Editor Jefe de la Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, publicada en el año 2007, muestra un panorama algo diferente.

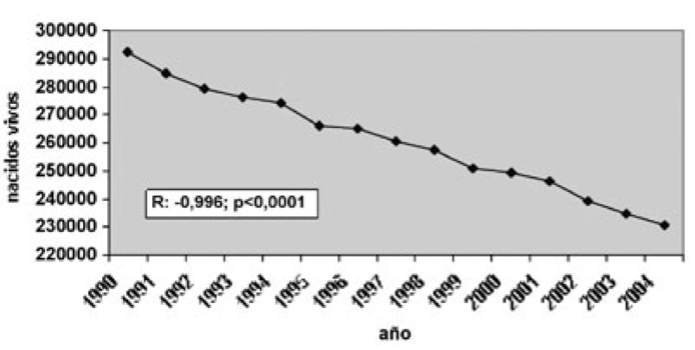

“La natalidad, dice el Dr. Donoso Siña, ha presentando una sostenida reducción, especialmente entre los años 1990 y 2004”.

La reducción de la natalidad se agudizó pues al término de la dictadura, y mantuvo su significativa caída durante los años de la pretendida “transición”, bajo la presidencia de Aylwin y Frei y hasta bien entrada la presidencia de Ricardo Lagos. Nada hace pensar que la curva se ha invertido.

El cuadro siguiente, construido a partir de las cifras de niños nacidos vivos entre los años 1990 y 2004, incluido en la nota, entrega una visión muy gráfica del fenómeno:

La citada nota comete una muy discutible explicación para dar cuenta de la reducción de la tasa de natalidad.

Así como Ricardo Lagos explica el generalizado descontento de chilenos y chilenas en razón de lo bien que va el país, Donoso Siña se empeña en atribuir la caída de la natalidad al “mayor desarrollo económico, social, educacional y sanitario”[15].

Que todo vaya bien es disuasivo a la hora de tener hijos. Gary Becker[16] debe estar dándose vueltas en su tumba.

Aceptar tal interpretación nos llevaría a admitir que las sociedades prósperas están fatalmente condenadas a su desaparición. De ahí a terminar aplaudiendo la notoria incompetencia de no pocos políticos empeñados en el enriquecimiento de unos pocos al precio de la miseria de los más, con el loable propósito de prolongar la existencia de la sociedad, no hay sino un paso.

Donoso Siña no ofrece ningún dato concreto relativo a las explicaciones que avanza. Dejemos pues – transitoriamente – ese tema de lado para adentrarnos en la evolución de la tasa de natalidad en Chile.

Lo cierto es que en el año 2004 la tasa global de fecundidad era de 1,9 hijos por mujer. No escapa a la sagacidad del lector que – como para bailar el tango – para procrear un hijo hacen falta dos personas, y gracias a las modernas técnicas de procreación in vitro incluso tres. Si cada pareja procrea menos de dos hijos, conviene prever una paulatina reducción de la población.

El citado documento lo expone del modo siguiente:

“Lo preocupante es que esta cifra es inferior a la tasa de recambio poblacional que es de 2,1 hijos por mujer, concepto que significa que los hijos nacidos por cada mujer no alcanzarían para renovar la población al momento del fallecimiento de sus progenitores”.

Si suelo afirmar que los economistas pierden su tiempo adivinando el futuro y haciendo previsiones, el CELADE me ofrece generosamente una prueba: la nota del Dr. Donoso Siña señala que el CELADE[17] había previsto que Chile alcanzaría esa mediocre tasa de fecundidad sólo en el año 2020, o sea 16 años más tarde, una nimiedad…

Como quiera que sea, si en 1990 se registraron 292.510 nacidos vivos, en el año 2004 esa cifra bajó a sólo 230.606, una caída de un 21,2%. En plena “transición”, cuando la alegría ya estaba entre nosotros.

El autor se apoya en definiciones por lo menos discutibles cuando pretende que “Chile se encuentra en la etapa de transición demográfica avanzada[18], definida por una baja tasa de natalidad (año 2004: 14,9/1000 habitantes) y de mortalidad (año 2004: 5,4/1000 habitantes), que se traduce en un crecimiento natural también bajo (año 2004: 1%)”.

Como ya se dijo, nuestro indetenible progreso nos lleva irremediablemente a nuestra no menos irremediable pérdida. No mañana, desde luego, esto lleva tiempo: sólo es cosa de paciencia. Pero… ¿hay otra interpretación de las cifras comentadas? Hay. Una vez más, paciencia. Ya viene.

No puedo dejar de citar otro pasaje de la nota publicada por la revista de Obstetricia y Ginecología, que toca un fenómeno descrito más arriba en el caso alemán: el envejecimiento de la población. Helo aquí:

“Una de las características de la transición demográfica de un país es que los grupos etarios que forman su población no crecen simétricamente. Es así que hay un aumento progresivo de los grupos etarios mayores de 65 años (año 2004: 8% de la población total), como consecuencia de la alta natalidad del pasado y de la baja mortalidad actual, con una progresiva reducción de la población de 15 a 64 años, definida como la potencialmente activa de un país. Esto trae como consecuencia un mayor descenso de la natalidad, el envejecimiento poblacional, como también problemas sociales, económicos y de salud pública, derivados de ese fenómeno[19].”

¿Ves hacia donde vamos? ¿Puedes comenzar a contrastar las políticas públicas en vigor con las necesidades que este estudio pone de relieve?

Contrariamente a lo que uno pudiese creer cuando algún “experto” viene a la TV y despacha, en 35 segundos cronometrados, la explicación del hundimiento (o la explosión) de los valores bursátiles, o la caída del consumo de petróleo a pesar de la brutal reducción de su precio[20], las cosas no son tan sencillas.

El Dr. Donoso Siña hace bien mencionando un hecho que por otra parte pudiese atentar contra sus propias explicaciones a propósito de la caída de la tasa de natalidad: la reducción de la mortalidad infantil y la disminución del riesgo para las madres. Normalmente ellas debiesen contribuir al aumento de la población, pero no logran equilibrar la caída del índice de fecundidad.

Peor aún, “es de esperar una desaceleración de la curva de descenso de la mortalidad materna e infantil en los próximos años.”

¿Y cómo se resuelve esto, maestro? La citada nota señala muy a propósito que:

“Algunos países, especialmente los desarrollados, han tratado de compensar cambios similares a los observados en Chile, a través de incentivos sociales y económicos para aumentar los nacimientos, e indirectamente por la inmigración[21]. Sin embargo, en nuestro país, aún la emigración (año 2000: 453.000 emigrantes) supera la inmigración (año 2000: 195.000 inmigrantes)[22].

Curiosamente, el “mayor desarrollo económico, social, educacional y sanitario” en Chile se salda por una fuga de los chilenos al extranjero, fuga no equilibrada por aquellos que vienen a vivir en Jauja. Por cada inmigrante que entra se van 2,32 chilenos.

No parece que los millones de emigrados que se desplazan de un país a otro por razones económicas, militares, climáticas u otras, prefieran venir a vivir en la Copia Feliz del Edén. Este hecho observable no tiene ninguna relación con la teoría de la transición demográfica. El saldo migratorio en Chile es negativo, y la nota del Dr. Donoso Siña no ofrece ninguna explicación.

No obstante, sería injusto no señalar que la nota ofrece algunas pistas más serias para comprender la caída de la natalidad. Particularmente al citar un estudio socio-económico que señala:

“el costo de formar hijos, especialmente educacional, es el principal determinante del descenso de la fertilidad en matrimonios o convivencia; que el mayor ingreso familiar solo es determinante en la decisión de tener un tercer o cuarto hijo, y que el mayor ingreso al campo laboral de la mujer casada o en convivencia tiende a posponer la fertilidad de los primeros 2 hijos.[23]”

Así, las causas de la caída de la tasa de natalidad y del índice de fecundidad habría que buscarlas en el ámbito socio-económico, y en la dimisión por parte de los poderes públicos en cuanto a sus responsabilidades en materia de Educación.

Lo que nos ofrece una transición ideal para exponer un par de perogrulladas.

Algunos países conocieron una rápido crecimiento de su PIB[24] por el simple expediente de incorporar al trabajo a las mujeres.

Cuando digo trabajo me refiero al que produce bienes mercantiles, susceptibles de ser comprados y vendidos, único trabajo que cuenta. Las mujeres siempre trabajaron, siempre produjeron, amén de parir y criar a la prole, pero eso – en el cálculo del PIB – no cuenta.

De ese modo, el numerito que hace la felicidad de los economistas – el PIB – crece y todos felices.

No es que la matriz productiva haya cambiado, que la productividad general haya crecido: simplemente, – para una productividad dada, o sea el producto generado por una jornada de trabajo – si más personas se incorporan a la población activa que trabaja, producen más bienes de consumo y el producto global aumenta.

China conoció un rápido aumento de su PIB incorporando a decenas de millones de campesinos – hasta entonces reducidos a producir su propia supervivencia (producto no considerado en el PIB) – al mercado del trabajo, ese en el que se producen bienes mercantiles.

En la materia Chile no ha sido precisamente un ejemplo. En una nota de “Economía y Negocios”, difundida en noviembre de 2011, Augusto de la Torre, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, señala:

“A diferencia de otros países de la región, Chile comenzó con una participación (de la mujer) relativamente baja en la fuerza laboral. En los años 80 llegaba a 28,7%, y a fines de la década pasada a un 43%. «Recién en los 90 y a comienzos de 2000, Chile empieza a tener una participación laboral de la mujer en la dirección de lo que se espera, dado su nivel de ingreso per cápita, y se ha acercado a los estándares internacionales.»

Respondiendo a una consulta sobre la evolución de la incorporación de la mujer al mercado del trabajo, Augusto de la Torre precisa:

«Empezó con una participación muy rezagada, pero está más o menos en 47% promedio, acercándose a estándares internacionales, pero aún por debajo de lo que se esperaría por su ingreso per cápita«[25].

Cuando los gobiernos de turno se auto felicitan del bajo nivel del desempleo en Chile, conviene recordar que no toda la población potencialmente activa está incorporada al mercado del trabajo o, para decirlo de otro modo, no está buscando empleo.

Ya tuve la ocasión de recordar que la ministro del Trabajo Claudia Serrano (2008 – 2010), constatando el aumento de la tasa de paro en el trimestre febrero-abril del 2009, le pidió públicamente a los trabajadores chilenos no salir a buscar empleo:

“… a quienes no estén apremiados, o cuyos cónyuges e hijos tienen tranquilidad en materia de empleo, que no presionen el marcado laboral saliendo a buscar nuevos empleos porque eso hace más difíciles las cosas” (…)

Si no es estrictamente necesario, no es la recomendación de partir por primera vez y activarse a buscar empleo en un momento en que no se está generando mucho nuevo empleo en el sector trabajo… (sic)[26].

Claudia Serrano puede dormir tranquila en su oficina de la OCDE en París, adonde la enviaron en premio a su conmovedora solicitud: la caída de la tasa de natalidad nos resolverá el problema.

Si el efecto mecánico de un bajo índice de fecundidad puede traducirse en una caída del PIB y en un cierto número de desequilibrios (masa declinante de trabajadores activos frente a una masa creciente de adultos mayores “improductivos”, reducción de la demanda interna, etc.), no es menos cierto que para llegar a una conclusión sostenible es preciso examinar la evolución de la productividad.

Por productividad (del trabajo), para una estructura productiva dada, se entiende el valor añadido producido en una jornada de trabajo (o si prefieres en una hora de trabajo, o una unidad de tiempo trabajado).

Para el INSEE – instituto nacional de estadísticas y de estudios económicos de Francia – “En economía, la productividad se define como la relación, en volumen, entre una producción y los recursos puestos en obra para obtenerla.”

Si la población activa declina, la consiguiente caída de la producción pudiese ser equilibrada por el aumento de la productividad del trabajo[27]: la misma cantidad de trabajadores produce más por unidad de tiempo trabajado. Sin cambiarle nada a la estructura productiva o, si prefieres, al volumen de capital fijo[28].

Otro tema a considerar es precisamente la formación de capital fijo: a mayores inversiones corresponde –o debiese corresponder – un aumento de la producción. Mejor aún, mejores estructuras productivas, una utilización más eficiente del capital fijo, pueden aumentar la productividad del capital.

No parece ser el caso: la estructura productiva chilena sigue anclada en la producción de bienes primarios, materias primas, productos agropecuarios y forestales, sectores en los cuales la calificación profesional de la mano de obra no es un dato crítico.

Veamos pues cual es la evolución de la productividad en Chile.

La evolución de la productividad en Chile

Justamente, ¿cómo evoluciona la productividad en Chile? Una nota en El Mercurio del 22 de diciembre de 2015 nos informa sobre la productividad del trabajo:

“Productividad de la economía chilena agudiza su caída y acumula 8 trimestres seguidos en rojo”

“El Índice de Productividad, que elaboran Icare y Clapes UC fruto de una alianza firmada este año, cayó 1,5% en el tercer trimestre de 2015, ajustado por la calidad y el uso del empleo. De esta forma, la productividad de la economía chilena agudiza su caída, y acumula – desde diciembre de 2013 – ocho trimestres consecutivos en rojo. Este resultado constituye la peor racha de decrecimiento de la productividad en un cuarto de siglo, desde 1990 a la fecha. Solo es comparable con los cinco trimestres seguidos de contracción, que se observó en 2009.”

En la misma nota, Rodrigo Cerda, director alterno (?) de Clapes UC, señala:

“Los empleos que se están creando en la economía no son de buena calidad ni muy productivos.»

Como ves, ya la tenemos liada. ¿Cómo se define un empleo de buena calidad?

Mis incursiones – asesorando a los sindicatos – en las negociaciones colectivas en la mediana minería del cobre y el oro me han permitido constatar que cualquier minero es mucho más productivo – en el sentido del producto creado en una jornada de trabajo – que un ingeniero aeronáutico o un médico cirujano[29].

Minero… ¿es un empleo de buena calidad Sr. Cerda? Si se toma en cuenta el salario de un minero de la mediana minería, seguramente no. Como pude demostrarle a sus patrones, ganan menos del salario mínimo en Francia y otros países de Europa, menos que un minero canadiense o estadounidense, e incluso menos que los mineros de África del sur.

Cuando les llaman “la aristocracia obrera” debiesen tomarlo como una cruel ironía. Que sus colegas de otros sectores ganen aún menos da la medida del respeto que se tiene en Chile por los trabajadores.

Simple detalle. Dejémoslo transitoriamente de lado. De lo que tratamos en este momento es de la evolución demográfica, de la productividad, y de su influencia en el comportamiento de la economía chilena.

La tasa de natalidad disminuye significativamente, y la productividad está en caída libre. Ya podemos hacernos una idea, aún somera, de las consecuencias que eso trae consigo.

Si hubiese que exponerlas claramente, bastaría con citar a Felipe Larraín:

“Si la productividad no hubiera caído 1,6% en 2014 y se hubiera mantenido estancada, el país habría crecido 1,6% más[30].”

O lo que es lo mismo, si Napoleón no hubiese muerto, aún estaría vivo. Jodido Felipe Larraín: con ese tipo de razonamiento llegó a ministro de Hacienda.

Como quiera que sea, yo que tú no me inquietaría mucho. De la baja de la tasa de natalidad y de la caída de la productividad digo, visto que el año 2016 fue declarado por la Presidente Bachelet como el «Año de la Productividad»[31].

Mejor aún, el gobierno y los empresarios crearon este año sendas Comisiones de Productividad: la de La Moneda, presidida por el académico de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, y la de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), liderada primero por Rafael Guilisasti, y por Andrés Santa Cruz luego de la salida de Guilisasti cuando asumió la presidencia de las sociedades cascada.

A grandes males grandes remedios, decía mi abuelita. Con Bachelet en el medio y dos comisiones presididas por los mencionados talentos, es como si estuviese hecho.

Pero… ¿merece la pena ocuparse de tales dificultades?

Si uno le cree a algunos expertos, tal vez no. Mejor aún, la caída de la tasa de natalidad sería por el contrario una magnífica oportunidad. Como lo lees.

Hay quién asegura que:

“Con 1.9 hijos por mujer, la sociedad chilena no alcanza a tener el mínimo de hijos necesarios (2.1) para mantener en el tiempo su población activa, lo que empeorará la calidad de vida de las generaciones futuras”.

Malas vibras.

Otros afirman exactamente lo contrario. Una publicación chilena expone lo que sigue:

“El estudio sobre el Dividendo Demográfico Sustentable[32] explica que durante las primeras etapas de la baja en la tasa de natalidad los países normalmente experimentan prosperidad, pues una mayor proporción de adultos jóvenes trabajadores usan sus años más productivos y generan riqueza. Como éstos tienen menos niños de los que preocuparse, aumenta la fuerza laboral femenina y los adultos están más propensos a consumir bienes durables. Asimismo, por ser pocos, cada niño recibe una mayor inversión. Ésta es la situación que comienza a vivir Chile, pues como la generación anterior mantuvo una mayor tasa de fertilidad, actualmente cuenta con una importante fuerza laboral joven, la que a su vez debe mantener económicamente a menos de dos hijos por pareja.”

Dicho de otro modo, si somos menos, cualquiera sea el tamaño de la torta, nos tocará una parte más importante del pastel por cabeza. Razonamiento que parece salido de la cabeza de Robert McNamara o de Lyndon Johnson y de los “expertos” que parieron la Alianza para el Progreso en los años 1960[33].

Interpretación de una sencillez bíblica que no toma en cuenta la progresiva acumulación de la riqueza en pocas manos, fenómeno que encuentra en Chile uno de sus más extraordinarios exponentes.

Es el tipo de razonamiento primario en el que se destaca Felipe Larraín. Una familia dada, con un ingreso dado, dispone de más para cada miembro en la medida en que son menos, ergo, tener hijos es una mala decisión económica. Estamos en pleno delirio beckeriano[34].

Lo peor de todo es que ese razonamiento encuentra ecos hasta en personas supuestamente competentes:

«Estamos en los años felices del ‘bono demográfico'», es el optimista diagnóstico que realiza la socióloga experta en demografía Viviana Salinas , de la Pontificia Universidad Católica, al analizar los datos que arrojó el último Censo de población en Chile.

Mientras surgen voces de preocupación porque la población chilena no creció tanto ni llegó a los 17 millones como se esperaba, descendió la natalidad y se asoman en el horizonte las amenazas de una población que envejece, la profesional aporta una mirada distinta del momento que estamos viviendo y asegura que el país tiene en sus manos la oportunidad para dar un gran salto hacia el progreso.

Explica que Chile se encuentra atravesando por un prometedor periodo, llamado «bono demográfico», que se da cuando la «tasa de dependencia» alcanza mínimos históricos. Esto quiere decir que la población en edad productiva – jóvenes y adultos – supera ampliamente a la población dependiente –niños y ancianos, que dependen de los primeros.

Esta situación se produce porque en el país ha disminuido la natalidad – que, cuando era más alta, hacía aumentar el número de dependientes al haber más niños –, pero, al mismo tiempo, la población aún no ha envejecido tanto, por lo que predominan los jóvenes y los adultos en edad de trabajar.

Este periodo es una oportunidad única para que los países hagan crecer sus economías y aumenten sus ahorros. «Como hay más gente en edad productiva, el país produce más que en otras épocas», explica la socióloga. Afirma que ésta «es la etapa que se debe aprovechar para que la gente en edad productiva trabaje mucho y haga crecer al país económicamente».

De acuerdo a un documento que elaboró la Cepal, en 2008, Chile ya se encontraría desde hace algunos años en el periodo del «bono demográfico», que terminaría alrededor del año 2025.

Los datos del último Censo confirmarían esta situación, ya que la población en edad productiva (entre 15 y 65 años) prácticamente duplica a la población de dependientes (menores de 15 y mayores de 65 años), siendo 11.326.119 por sobre 5.308.484. Es decir, que por cada una persona dependiente hay dos personas en edad productiva[35].”

No sé si percibes la confusión – o la mala leche, eso es según – que preside lo que no me atrevo a llamar análisis de “la socióloga experta en demografía de la Pontificia Universidad Católica”.

Ella afirma lo que ya has leído:

“Este periodo es una oportunidad única para que los países hagan crecer sus economías y aumenten sus ahorros. «Como hay más gente en edad productiva, el país produce más que en otras épocas» (…), ésta «es la etapa que se debe aprovechar para que la gente en edad productiva trabaje mucho y haga crecer al país económicamente».

Ahora bien, si hay más gente en edad productiva es precisamente porque la tasa de natalidad y el índice de fecundidad fueron altos en la época en la que querían – precisamente – acabar con la ‘explosión demográfica’.

De modo que su afirmación, en el sentido que si pones más gente a trabajar “el país produce más que en otras épocas” no debe haberle exigido mucho esfuerzo intelectual.

¿Qué justifica que no se mantengan tasas de natalidad e índices de fecundidad altos? ¿Se trata de una fatalidad, de un castigo divino? ¿Se puede hacer algo para retornar a tasas de natalidad más altas?

Ante esas cuestiones los “expertos” callan, miran hacia el lado. O a lo sumo alegan que vivimos un período de “transición demográfica”, eventualmente “avanzada”.

Si comencé este texto mostrando los ejemplos de Francia y Alemania es porque Francia sostiene tasas de natalidad e índices de fecundidad muy superiores al resto de Europa, que permiten no sólo la renovación de la población sino incluso su aumento, a pesar de haber atravesado el período llamado “transición demográfica avanzada” que describen el Dr. Donoso Siña, el BID, la CEPAL y el CELADE como si se tratase de una verdad revelada.

Lo que resulta incomprensible es la aseveración de la socióloga: “se debe aprovechar para que la gente en edad productiva trabaje mucho y haga crecer al país económicamente”.

La eminente experta continúa reflexionando en riqueza per cápita, haciendo un calculito aritmético que debe haber aprendido en la escuela primaria, y que le hace pensar que mientras menos somos, mejor, más ricos somos, sobre todo si “la gente en edad productiva trabaja mucho…”(sic).

En su reflexión está ausente un detallito: la apropiación del producto. La riqueza per cápita[36], noción banalmente estadística, no da cuenta de las profundas desigualdades que se constatan en el seno de la sociedad, particularmente en Chile en donde la concentración de la riqueza creada con el esfuerzo de todos en manos de unos pocos privilegiados es LA cuestión que se sitúa en el origen de otras calamidades, incluyendo la caída de la natalidad. Estamos viviendo los años felices del “bono demográfico” – ¡aleluya! – lo que advenga en un futuro próximo no nos concierne. El mismo tipo de reflexión irresponsable y criminal que nos lleva a destruir la Naturaleza y el planeta en nombre del consumo presente.

El Mercurio lo pone claro:

“La demógrafa afirma que «el verdadero problema lo más vamos a tener después, una vez que se acabe el bono demográfico», cuando la población esté más envejecida y la jubilación y la salud sean los temas centrales. Sin embargo, por ahora es el momento de aprovechar los «años felices» del bono.”[37]

Y a la mierda el resto.

Puesto que los autores citados evocan, unos y otros, las “políticas públicas”, ¿cómo no advertir en sus reflexiones la misma irresponsabilidad de la que hacen gala los gobernantes que esquivan los problemas de fondo y, si los tratan, es por medio de leyes que entrarán en vigor muchos años más tarde, cuando ellos mismos ya hayan hecho abandono de sus responsabilidades?

La expresión “chutear la pelota para adelante”, o sea dejarle todo el peso de las decisiones, y/o de sus consecuencias, al que venga, describe con precisión la lamentable política que practica la costra parasitaria transversal que maneja el país.

Otra experta, directora del ICF[38], nos ofrece la versión exactamente opuesta:

“Sin embargo, esta ‘bonanza’ es engañosa, explica la Directora del ICF, Claudia Tarud. El problema es que el primer efecto de la baja de natalidad es la caída en la fuerza de trabajo de las futuras generaciones, las que no pueden mantener este nivel de productividad y, con una población ya envejecida, comienzan a consumir más recursos de los que se producen, bajando así la calidad de vida.

Además, al disminuir la población activa disminuyen las economías de escala, así como los potenciales consumidores y, por lo tanto, la demanda. También disminuye el emprendimiento, pues son los jóvenes quienes están más dispuestos a arriesgarse.”

Desafortunadamente no estamos en la secuencia Agenda Económica de CNN Chile, en donde te explican todo esto en menos de un minuto, y de paso te cuentan lo que piensan “los mercados”.

Pasemos sobre el hecho que Claudia Tarud confunde el concepto de productividad con el de producto, pasemos sobre su contradictoria afirmación de una población envejecida que consume más recursos de los que se producen[39] acompañada de una baja de la demanda en razón de una disminución de potenciales consumidores.

No tomemos en cuenta la propensión de los jóvenes al riesgo[40] – Claudia Tarud dixit –, y sigamos concentrándonos en la tasa de natalidad y la baja de la productividad tal y como la definimos más arriba.

La misma nota ofrece este párrafo, muy ilustrativo en lo que se refiere a las consecuencias de la caída del índice de fecundidad:

“Esto es lo que sucede en Europa, Japón y China, donde se habla de la aparición de la sociedad 4-2-1, en la que un hijo se hace responsable de dos padres y de cuatro abuelos. De hecho, en un reciente reporte de Morgan Stanley se sugiere que la proporción de adultos mayores de un país puede ser un indicador más importante de su probabilidad de caer en default que el tamaño de su deuda, especialmente porque los votantes mayores serían menos propensos a permitir reformas que disminuyeran sus ingresos.”

Una vez más asistimos a aseveraciones que no tienen ninguna base, muy propias a la construcción de un “relato” que le conviene a la teoría expuesta: es extremadamente osado comparar Europa, Japón y China, cuyas estructuras demográficas son extremadamente variadas, así como sus variopintas características antropológicas para no hablar de sus estructuras productivas, su productividad, su economía y su situación financiera. Pasemos por alto, una vez más, una afirmación gratuita.

Lo que no deja de llamar la atención es la lucidez de Morgan Stanley, – en fin, de sus expertos –, que en el informe citado sugiere que la evolución demográfica de un país puede ser un indicador más importante que el tamaño de su deuda.

Ya ves, lo que te decía más arriba, a propósito de las peripecias menores que ocupan a los economistas, no era tan descabellado. Contrariamente a lo que cuentan el FMI y los obedientes ministros de Hacienda que nos tocan en suerte, la deuda pública no es necesariamente mala.

Nuestros herederos no recibirán sólo una deuda, sino también el patrimonio que se haya construido con ella[41]. Si la tasa de natalidad aumenta, nos lo agradecerán eternamente. Si la tasa de natalidad se hunde, de seguro afrontarán un problema mayor.

La inflación tampoco es mala, la mejor prueba es que la FED y el BCE[42] hacen lo imposible para aumentar una raquítica inflación que no llega a un punto anual, para alcanzar su objetivo que es un 2%. ¿Por qué un 2%? La respuesta es muy sencilla: ¿porqué no?[43]

Cuando Morgan Stanley le dedica un parrafito a “los votantes mayores” (…) “menos propensos a permitir reformas que disminuyeran sus ingresos”, uno cree que habla de Alemania.

Toda la política económica alemana centrada en un euro fuerte, en el incremento de las exportaciones (con un insuficiente consumo interno), en la compresión salarial y otros detallitos no menores, persiguen satisfacer el electorado de Angela Merkel y su partido: la enorme masa de jubilados que no quiere arriesgar sus – por ahora – cómodos ingresos.

Un reciente libro de Jean-Luc Mélenchon[44] lo pone así:

“El sistema económico (alemán) reposa en la sobre explotación de los asalariados, con un salario mínimo inexistente hasta hace poco. 13 millones de personas bajo el umbral de pobreza, 7 millones de asalariados que ganan menos de 450 euros por mes (337.500 pesos, o sea un salario chileno…), 5 millones de trabajadores precarios, que conviene sumar a los 3 millones de desempleados oficiales”.

Si querías disponer de un ejemplo de las consecuencias de una caída de la tasa de natalidad, helo ahí.

Si las mismas causas producen los mismos resultados – lo que no está garantizado en economía – ya sabemos a qué atenernos en cuanto a nuestro futuro próximo.

Para hacerle frente al descenso de la tasa de natalidad, sería necesario poner en práctica no las miserables y patéticas “políticas públicas” que nunca – desde la época de Robert McNamara – han logrado resolver ninguna cuestión de fondo, sino una Economía Política que tenga en consideración las tendencias de fondo que aquí analizamos.

Si la sostenida tasa de natalidad francesa puede explicarse de algún modo, la explicación está ciertamente ligada a lo que queda de la excepción francesa, al predominio de los servicios públicos por sobre el mercado en numerosas esferas: la educación pública, laica y gratuita, su sistema de salud universal, su sistema de previsión construido en torno a la solidaridad generacional, el llamado sistema por repartición. No son los únicos: numerosos sectores de la actividad industrial y agroindustrial llevan la marca de la participación de los poderes públicos.

Los sectores de la economía francesa que aún hoy le disputan la primacía a las multinacionales, casi sin excepción, fueron creados y desarrollados en el seno del sector público y aún conservan una sólida participación pública: la energía, la construcción naval, la industria nuclear, la industria aeroespacial, la industria automotriz, la industria agroalimentaria, la explotación de los recursos pelágicos, el transporte, e incluso, hasta la llegada de los socialistas al poder (1981), toda la banca nacionalizada por Charles de Gaulle al término de la II Guerra Mundial.

Aún dañado, atacado en todos sus flancos, el estado del bienestar constituye una poderosa razón para explicar la alta tasa de natalidad que aún prevalece en Francia.

Ni la envergadura ni la constancia de tales políticas podrían compararse con la miserable “focalización” que ha guiado el conservatismo compasivo[45] de los gobiernos que se han sucedido en Chile desde 1990 en adelante.

Ahora bien, si la tasa de natalidad se hunde, aún queda el recurso al aumento de la productividad, que depende esencialmente del nivel de formación profesional. La estructura educativa juega allí un papel eminente.

Emmanuel Todd sostiene lo siguiente[46]:

“La potencia de un sistema industrial no depende, en ultima instancia, o en el largo plazo, del stock de máquinas, ni de la acumulación de capital, sino del nivel de formación (profesional) de la población activa y de la concentración de la educación en el sector científico y técnico”.

Otra forma de decir que la productividad y la eficacia de la utilización del capital dependen esencialmente de la calidad de la estructura educativa.

En ese sentido, una cosa es Europa, en donde la educación pública, laica y gratuita es la regla, y muy otra los EEUU, en donde se impuso la educación como mercancía. Como la dictadura la impuso y la Concertación la consagró en Chile.

El dinamismo del que dieron prueba los EEUU en materia de educación parece haberse agotado. Europa o bien China, gradúan más ingenieros y especialistas de los sectores científicos y tecnológicos que la potencia americana.

Alain Greenspan, en su voluminosa autobiografía publicada en el año 2007[47], explica la brutal concentración de la riqueza por “un disfuncionamiento en los sistemas de educación primaria y secundaria de los EEUU”. Greenspan habla de “Desastre educativo” ante el cual nadie hizo nada, y que provocó el rechazo de candidatos a puestos de trabajo que exigían “modestas competencias, porque eran incapaces de redactar frases coherentes o de sumar correctamente”.

Eso… ¿te recuerda algo?

Quienes lograban pasar el filtro de una educación deficiente para izarse a una cierta calificación, explica Greenspan, obtuvieron mejores salarios. Lo que se discute. Ya veremos. Lo cierto es que la educación transformada en mercancía ofrece resultados que provocan escalofríos. Desde New York el periodista Sandro Pozzi envió el 21 de diciembre pasado un despacho que vale la pena.

“Los universitarios de EEUU deben 1,2 billones de euros”[48]

O sea en torno al 8% del PIB estadounidense. Pozzi precisa:

“Sólo la mitad de los matriculados en 2009 se han graduado, lo que traba el pago de los créditos. De ahí que la deuda acumulada por los estudiantes doblase desde el año 2007 y ascienda a 1,3 billones de dólares. 80% de esos créditos están firmados con instituciones federales”.

Cualquier parecido con los Créditos con Aval del Estado (CAE) no es pura coincidencia. No te enfades si repito eso de: Si las mismas causas producen los mismos resultados, lo que no está garantizado en economía…

Siete de cada diez estudiantes en los EEUU solicitan ayuda financiera y su deuda no para de crecer. Hace una década era de US$ 18.550 en el momento de la graduación, y se ha disparado a US$ 176.000 si se estudió medicina según la Association of American Medical Colleges.

El endeudamiento de los estudiantes crece a un ritmo que dobla e incluso triplica la inflación.

La deuda es un lastre para las cuentas públicas porque un 80% de estos créditos tiene garantía del gobierno federal[49]. Hillary Clinton declara: “No está bien que los jóvenes se queden encadenados a intereses del 8% o el 10% durante años”, mientras que Bernie Sanders, su contendor en las primarias demócratas, propone derechamente que la educación sea gratuita.

Por su parte, Janet Yellen, presidente de la FED – el banco central de los EEUU – afirma que las bajas remuneraciones son un reflejo de la dificultad que tienen las empresas para encontrar mano de obra calificada, y eso explica a su vez el relativamente bajo incremento de la productividad[50].

Ya ves, volvemos al punto de partida: la jodida productividad.

“Afrontamos el reto de educar y preparar a la gente para trabajar en el siglo XXI, en una economía globalizada”, declaró Janet Yellen en Chicago. El problema añadido – escribe Pozzi – es que los empresarios prefieren cubrir las vacantes con empleados de baja calificación. Una vez más, cualquier parecido con lo que ocurre en el campo de flores bordado no es pura coincidencia.

Por otra parte, si las condiciones del mercado laboral mejoraron, no ha sido en modo suficiente para ofrecer un empleo bien remunerado que permita pagar el alto coste de la educación.

Gary Becker nos explicaría que un cálculo económico bien hecho debiese disuadirnos de tener hijos, o en todo caso convencernos de no enviarles a la escuela.

Rentabilidad, rentabilidad… Gary Becker no invoca tu nombre en vano.

A la vista de todo lo cual uno no se explica el pseudo debate chilensis en torno a la gratuidad en la educación, entendida como el forzado financiamiento de una actividad mercantil privada por parte del Estado, y aún menos lo que un Tartufo de primer orden, Andrés Velasco, llama justamente tratar “una política pública con tanta liviandad, ligereza y chapucería”.

Puede que la explicación sea más sencilla de lo que aparenta: ni Bachelet, ni Bitar, ni Eyzaguirre – para mencionarles sólo a ellos – pagaron por su educación. Como es sabido, no hay peor astilla que la del mismo palo.

La educación como mercancía es un concepto tan adentrado en sus neuronas que ni siquiera imaginan restablecer la educación pública y se pierden en debates a propósito del dinero público que – desde siempre – exige la educación privada, con la Iglesia católica a la cabeza.

Ahora bien, contrariamente a la idea que intentan vender las universidades y algunos economistas utilitarios, endeudarse “invirtiendo” en su propia formación profesional no es necesariamente rentable.

La fortuna, los mejores salarios, los puestos mejor remunerados no van necesariamente a quienes han pasado la mejor parte de su juventud en la enseñanza superior, formándose en el ámbito científico-técnico.

Para no mencionar sino un ejemplo, los compra-venteros que llaman traders, cuyos salarios se miden en millones de dólares anuales, no forman parte de la elite intelectual, ni provienen de las mejores universidades, y ni siquiera saben qué es lo que venden o compran[51].

Para ser trader no es necesario justificar de tal o cual diploma, sino más bien disponer de un carácter de vencedor, agresivo e irreductible[52].

Mejor aún, investigadores de la universidad de Cambridge han mostrado que los resultados bursátiles de los traders son mejores cuando éstos tienen niveles elevados de testosterona[53]. Para que te vaya bien en la Bolsas, tienes que tener las tuyas llenas, si oso escribir.

La inadecuación entre las carreras ofrecidas en el mercado del “bien de consumo” llamado educación[54] y las necesidades reales de la economía por una parte, y el muy discutible valor intrínseco de las formaciones propuestas por otro, generan frustraciones masivas. No sólo en los EEUU, también en Chile.

La venta de diplomas inservibles es una estafa que afecta a de cientos de miles de jóvenes. Ser titular de un diploma no es garantía de acceso al ascensor social. En los EEUU tienen la franqueza de reconocerlo. En Chile, las universidades se contentan con aumentar sus presupuestos de publicidad.

Peor aún, hay formaciones que fuera del ámbito nacional son perfectamente inservibles. Emmanuel Todd ofrece el ejemplo de los abogados de negocios estadounidenses, que hacen fortunas gracias a los disfuncionamientos del sistema jurídico imperante. Tales profesionales no pueden ser exportados por la sencilla razón que no encontrarían ninguna razón de ser fuera de los EEUU[55].

Para el caso francés Todd propone los profesionales de la Alta Administración Pública, en particular los economistas que han llevado a Francia a casi 40 años de mediocres resultados económicos empecinándose en aplicar el discurso único, o sea la doxa neoliberal.

Poner en evidencia cuales son las carreras vendidas en Chile que no tienen ningún valor añadido sería una diversión cruel y al mismo tiempo necesaria.

Personalmente dudo que la desaparición del florilegio de formaciones de Ingeniero Comercial afectase en lo más mínimo la evolución del PIB. En todo caso, las carreras especializadas en la llamada “Criminalística” murieron sin generar otro daño que la estafa sufrida por los miles de incautos (en el año 2007 llegaron a ser 40 mil…) que se veían como futuros actores de una suerte de serie de televisión yanqui.

Conclusión

Me parece pertinente señalar que la indigencia del análisis económico en la costra política parasitaria, incluyendo desde luego a los ministros de Hacienda, a los directores del Banco Central y a los asesores de Palacio, así como la mezquindad con la que se aborda el tema de la educación y la formación profesional en todos sus niveles, auguran mal del futuro de la economía chilena.

Las tendencias mencionadas y analizadas en este opúsculo, que pueden ser calificadas de tendencias de fondo y de largo plazo, determinarán de algún modo los resultados de la economía chilena en los próximos años:

- caída de la tasa de natalidad,

- descenso del índice de fecundidad,

- estancamiento primero y luego caída brutal de la productividad.

En conjunto le ponen un techo muy bajo a las perspectivas de crecimiento por un lado, y a las de mejoramiento de la calidad de vida de la inmensa mayoría de la población por el otro.

Durante décadas, y en particular desde el fin formal de la dictadura, los gobiernos chilenos han mantenido incólume una política que le entrega la conducción de la economía a los llamados “mercados”, que no son otra cosa que la representación fantasmal del poder omnímodo ejercido por una docena de familias que concentra la riqueza del país, y de algunas decenas de multinacionales que benefician de patente de corso.

La concentración de la riqueza producida en pocas manos es la regla, acompañada del dogma que asegura que no se puede distribuir sino la riqueza por crear, manteniendo la posibilidad en un futuro incierto, inasible.

Moderar los efectos de la baja de la natalidad y de la caída de la productividad incorporando a toda la población potencialmente activa al trabajo, en empleos con poca o ninguna calificación (Sebastián Piñera y Felipe Larraín batieron records en materia de creación de empleos de “nana”), y prolongar el período de actividad de cada individuo hasta los 70 o aún los 80 años, no hará sino prolongar la agonía.

Los efectos del envejecimiento de la población y la consiguiente reducción del poder adquisitivo de millones de hogares en el momento de la jubilación – reducción que ya hoy en día les condena a la pobreza después de una vida entregada al trabajo – no es ni será una sorpresa, ni un choque imprevisto.

La previsión, construida en el marco del sistema de capitalización regentado por las AFP, nació como un negocio destinado a enriquecer a los propietarios de las AFP, sin ninguna consideración hacia quienes aportan sus cotizaciones.

Por otra parte, como en alguna ocasión escribió Armen Kouyoumdjian[56], a partir de salarios miserables no se pueden financiar pensiones dignas. También en este tema se manifiesta brutalmente la cuestión de la injusticia en la distribución de la riqueza producida.

Invertir la curva de la natalidad y del índice de fecundidad en modo tal de generar un saludable crecimiento de la población exige medidas de justicia económica y de protección de la sociedad toda que no pueden ser postergadas indefinidamente. Se trata de una condición sine qua non.

Como muestran los ejemplos de Chile y los EEUU, dotar a esas futuras generaciones de jóvenes de las estructuras de enseñanza pública capaces de entregarles una formación sólida en modo de potenciar su productividad no puede reposar en un mercado de la educación que no tiene otra motivación que el lucro.

Esas son tareas para la sociedad toda. Se trata de un desafío colectivo de una envergadura tal que quienes han monopolizado el acceso al oficio bien pagado de político – para el cual no hacen falta diplomas – no están en situación de asumir. No mientras rehúsen introducir reformas de fondo en el modelo económico que han protegido y perpetuado hasta ahora.

Eso genera una contradicción imposible de resolver en el marco de la actual institucionalidad. Como bien apunta Bernard Manin[57], pedirle a los beneficiarios de un sistema injusto que se hagan cargo de su eliminación es un contrasentido.

Eso lleva a pensar que Chile no podrá ahorrarse una ruptura política e institucional con el sistema impuesto en dictadura y prolongado hasta la nausea por quienes han asumido el poder de 1990 en adelante.

[1] Ya he tenido la ocasión de explicarte que el premio Nobel de Economía no existe. Se trata en realidad de un premio en homenaje a Alfred Nobel que otorga el Sveriges Risksbank (Suecia).

[2] Emmanuel Todd. “La chute finale: Essai sur la décomposition de la sphère soviétique”. 1976.

[3] Tasa de natalidad: número de nacimientos por cada mil habitantes.

[4] Emmanuel Todd. L’illusion économique – Essai sur la stagnation des sociétés développées. Ed Gallimard. 1999.

[5] Índice de fecundidad: número promedio de hijos por madre.

[6] Con relación a los curiosos métodos que permiten reducir la tasa de desempleo por secretaría véase mi libro No hay Vacantes – Cap. 5 Los remedios para el desempleo. Ed. El Periodista. Santiago, 2004.

[7] Un ejemplo luminoso es el llamado Consenso de Washington, aplicable y aplicado a todos los países con gobiernos obedientes: reducción del gasto público, privatización de los servicios públicos, desregulación de los mercados financieros, etc., etc.

[8] Luis Casado. “Amérique Latine: transferts de technologie et développement”. Centre d’Études Supérieures Industrielles. Paris, 1981.

[9] Los datos disponibles hoy muestran que la región tenía una población de 523 millones de habitantes en el año 2000. Fuente: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), United Nations Environment Program (UNEP), Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University, and The World Bank (2005) Latin American and Caribbean Population Data Base.

[10] Niños nacidos vivos y que aún no alcanzan el año de edad, hasta aquellos de 14 años de edad.

[11] Luis Casado. Op. Cit.

[12] Técnicas condenadas por la Iglesia católica, y en particular por el Papa Paulo VI, y su Encíclica Humanae Vitae (1968)

[13] Luis Casado. Op. Cit. Fuentes: OCDE – INSEE.

[14] Luis Casado. Op. Cit.

[15] Algunos demógrafos abusan de un concepto llamado “transición demográfica”, sin explicar sus causas ni su origen. Simplemente lo constatan. Véase más adelante la nota nº 18.

[16] Gary Becker, economista de la escuela de Chicago, pseudo premio Nobel de economía 1992, sostenía que la decisión de casarse y/o la de tener hijos es el producto de un cálculo económico. Tirar en el matrimonio es más económico que ir de putas, y se tienen hijos para que se hagan cargo de ti cuando eres viejo. Esto no se inventa. Becker explica la delincuencia como el resultado de un cálculo económico: si las posibilidades de ser atrapado son bajas… robar es rentable. Del mismo modo, si la multa es más baja que el producto del robo… la colusión es rentable. En la materia parece ser un discípulo de Vilfredo Pareto, sucesor de Walras en la cátedra de economía de Lausana. sel mismo modo, ducto del robo…trapado son bajas… constatan. Nobel que otorga el Riskjed Bank de Suecia.

[17] Centro Latinoamericano para el Desarrollo Empresarial. CELADE.

[18] BID-CEPAL-CELADE. “La transición demográfica ha sido descrita como un proceso de larga duración, que transcurre entre dos situaciones o regímenes extremos: uno, inicial, de bajo crecimiento demográfico con altas tasas de mortalidad y fecundidad, y otro, final, de bajo crecimiento pero con niveles también bajos en las respectivas tasas. Entre ambas situaciones de equilibrio se pueden identificar dos momentos principales. El primero, en el que la tasa de crecimiento de la población aumenta como consecuencia del descenso de la mortalidad, y el segundo, en el que dicho crecimiento disminuye, debido al descenso posterior de la fecundidad. En qué magnitud y a qué velocidad cambia la tasa de crecimiento, dependerá de la velocidad y del momento en que comienzan a descender la mortalidad y la fecundidad (Chesnais, 1986). En el marco de este esquema, América Latina se encuentra, como señalaron Chackiel y Martínez (1993), «transitando la fase de disminución de la fecundidad, que se ha producido en forma rápida, después de haber experimentado cambios importantes en la mortalidad desde antes de la segunda mitad del siglo -aunque todavía con un amplio margen de posible reducción-, con el resultado de una tasa de crecimiento en descenso». No escapará a la sagacidad del lector que se trata de “constataciones”. Las causas del fenómeno, admitiendo que este corresponda a una ley general, quedan en el limbo. O aceptas el concepto, o no lo aceptas. El riesgo es tuyo.

[19] El subrayado es mío.

[20] Uno diría que abrogaron la inenarrable Ley de la Oferta y la Demanda…

[21] Lo que ofrece una explicación muy plausible a la “generosidad” de Angela Merkel que aceptó la entrada de un millón de inmigrantes a Alemania en el curso del año 2015…

[22] Citado por Donoso Siña. CEPAL. Migración internacional. Observatorio Demográfico 2006. Hallado en: www.cepal.org/publicaciones.

[23] Cerda RA. ¿Dónde están los niños? Determinantes socioeconómicos e institucionales de la disminución de la tasa de fertilidad en Chile. Hallado en: http://sechi.facea.uchile.cl/sechi/invitados_1/cerda_rcer.pdf

[24] Ya he tenido la ocasión de decir que ni el famoso PIB ni su crecimiento tienen nada que ver con el bienestar de la población. Eso no lo pretendió ni su autor, el economista estadounidense de origen ruso Simon Kuznetz, cuyos trabajos dejaron otras memeces en herencia, entre ellas la conocida “curva de Kuznetz” que, como demostró Thomas Piketty, no existe.

[25] El subrayado es mío.

[26] Agencia UPI – Santiago, 28 de mayo de 2009.

[27] O bien prolongando la vida útil, o sea “productiva”, de la población activa. Hacerte trabajar hasta los 70 años de edad y aún más tiene razones que no siempre te cuentan.

[28] Instalaciones, maquinarias, equipos, sistemas de información, de comunicación… O sea los activos inmovilizados.

[29] Lo que nos lleva a considerar la mala leche con la que en Chile se habla de “competitividad” sin saber de qué se habla. No sólo en Chile. Paul Krugman, pseudo premio Nobel de Economía 2008, en su nota “La competitividad: una peligrosa obsesión” (incluida en su libro Pop Internationalism – Massachusetts Institut of Technology – 1996) dice textualmente: “La mayor parte de quienes utilizan el término “competitividad”” ni siquiera se detuvo a pensar en el tema.” En la misma nota Krugman prueba que los trabajadores del tabaco son mucho más productivos – y por ende competitivos – que los técnicos e ingenieros aeronáuticos y/o electrónicos.

[30] El Mercurio. Economía y Negocios. 04 de septiembre de 2015.

[31] En la última Enade el pasado 26 de noviembre.

[32] Realizado por Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andes (ICF), The National Marriage Project, The Social Trends Institute, (USA), The Institute of Marriage and Family (Canada) y un grupo de universidades extranjeras.

[33] Véase más arriba el capítulo “Chile: la precuela”.

[34] Véase nota nº 6, más arriba.

[35] El Mercurio. 11 abril 2013.

[36] La riqueza per cápita es una estafa estadística que consiste en dividir el PIB por la población, lo que tiene el mérito de adjudicarle a cada individuo la misma cantidad de riqueza. Basta con sacar la cabeza por la ventana para darse cuenta que la realidad no corresponde al resultado del cálculo.

[37] El Mercurio. Edición citada.

[38] Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de Los Andes.

[39] Tal vez quiso decir “consumen más productos de los que se producen”…

[40] Según la teoría neoliberal lo que justifica la parte del león que se llevan los empresarios es su gusto por el riesgo. Los asalariados, cobardes en el alma, se contentan con la seguridad de un salario fijo. Ese pinche salario fijo les hace descender a las minas subterráneas o trabajar a más de 4 mil metros de altitud en condiciones precarias, lo que da la medida de su cobardía.

[41] Si no se ha privatizado el patrimonio, como suelen hacer nuestros gobiernos.

[42] El Banco Central de los EEUU y de Europa, respectivamente.

[43] La inyección de cantidades astronómicas de liquidez (fabricación de moneda sin respaldo) en los EEUU y en Europa no ha logrado el objetivo de reanimar sus economías, ni el de aumentar la inflación, contrariando – una vez más – las curiosas teorías que nunca se equivocan (“La que se equivoca es la realidad”: George J. Stigler, pseudo premio Nobel de Economía 1982). Hay quién asegura (entre ellos Eric Dor, director de estudios en la IESEG School of Management) que los resultados de la economía de los EEUU, relativamente mejores que los de Europa, se explican más bien por el gasto público yanqui que por el relajo monetario, o sea por una política de tipo keynesiano. Europa, hundida en la recesión, continúa apostando por la austeridad fiscal, obedeciendo en ello a los intereses de una Alemania cuya tasa de natalidad está en caída libre.

[44] Jean-Luc Mélenchon. “Le hareng de Bismarck – Le poison allemand”. Ed. Plon, 2015).

[45] Compassionate conservatism, así definía George W. Bush su política hacia los sectores desposeídos.

[46] L’illusion économique. Op. Cit.

[47] Alain Greenspan fue presidente de la FED, el banco central de los EEUU, durante 18 años. A ese título ostenta una pesada responsabilidad en la generación de la más grande crisis financiera desde el crac de 1929: la crisis de los créditos “subprime” que estalló en el verano de 2007. Su autobiografía, titulada The Age of Turbulence: Aventures in a New World” (2007), es un patético intento de defenderse poniéndose el parche antes de la herida.

[48] Esto es mel periodista embre pasado deben 1,2 billones de euros»veremos.

correctamente»e 18 años. A ese tonalizada por Charles de gaulleás de un millón 300 mil millones de dólares: US$ 1.300.000.000.000.000

[49] Si el crédito a los estudiantes fuese un negocio seguro… la banca privada no exigiría necesariamente el aval del Estado. Con esa garantía, el negocio es redondo, aunque la formación profesional sea una estafa.

[50] Sandro Pozzi. Despacho fechado en New York el 21 de diciembre. Publicado en el diario El País.

[51] “The past few weeks have shown that financiers did not fully understand what they are trading”… “When it goes wrong”. The Economist. 22/09/2008.

[52] “El especulador debe saber que puede ganar como perder dinero. Tener un mental de acero le permitirá permanecer zen (sic) y poder afrontar todas las situaciones que pueden presentarse cuando se abre una posición (se invierte en algún producto financiero). Así, si Ud. decide ser un trader profesional, no debe desanimarse porque “ese es su oficio”. Mantener la moral alta para levantarse de los fracasos y poder realizar nuevos lucros. Si Ud. se desanima o si se dice que está perdido de antemano, es porque Ud. no conoce los hábitos de los mercados financieros, porque Ud. no es un trader profesional puesto que cada problema, cada dificultad tiene una solución: sólo basta con encontrarla”. “El carácter y la psicología de un buen trader”. BourseBinaire.fr – Trading sur les Bourses en ligne. 20/03/2014

[53] John Coates, uno de los autores del estudio y trader experimentado en el mercado de New York, regresó al mundo académico en Cambridge (Gran-Bretaña), su universidad de origen en Inglaterra, para realizar una investigación sobre la importancia de las fluctuaciones hormonales en los resultados bursátiles. Los resultados publicados en los informes de la Academia Nacional de Ciencias Americana (Pnas) pusieron que los traders tenían una fuerte tasa de testosterona los días en que realizaron más beneficios. Le Figaro (París) del 03/05/2008.

[54] El inenarrable Sebastián Piñera cometió la falta de atribuirle ese carácter, sin provocar un escándalo a la altura de su infamia, lo que da una idea del grado de sometimiento de nuestra sociedad.

[55] Aparte tal vez la francesa Christine Lagarde, que fue abogada de negocios en los EEUU antes de ser ministro de Finanzas en Francia y luego Directora Gerente del FMI. Actualmente está procesada por estafa al fisco francés.

[56] Armen Kouyoumdjian. Chile is in no position to give pension reform advice – To Armenia or anyone else. December 13, 2007.

[57] Bernard Manin. Principes du gouvernement représentatif. Ed. Calmann Lévy. 1995. Ed. Flammarion, 2012.

Hi, this is a comment.

To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.

Commenter avatars come from Gravatar.